The interview was originally published in Art Présence.

Entretien avec David Antin (par Nicolas Exertier et Lynda Aït Amer Meziane).

|

| David Antin & Nicolas Exertier, U. Paris Est MLV, 15.06.11 |

David Antin refuse par principe d’établir une distinction nette entre la poésie et la parole quotidienne. « On cherche à nous faire croire que la poésie devrait être différente des conversations que nous avons dans la rue ou dans les cafés. Je ne pense pas que ce soit nécessaire », dit-il sobrement comme pour rendre encore plus criante la nature arbitraire de la distinction art / vie qui continue à nous hanter en dépit de sa remise en cause moderne. Attaché à l’expérience de la parole vive, Antin a participé à une résurgence de la « poésie orale » sur la scène poétique américaine des années 70. Il est sans doute le plus illustre représentant de ce mouvement auquel ont également contribué Jerome Rothenberg, Jackson Mac Low et John Cage.

Avant d’entamer un Talk, Antin n’a qu’une idée très approximative de ce qu’il va dire. Son intervention s’apparente à une performance jazz accomplie sur la scène des mots (voir les fréquentes références à Coltrane faites par le poète). Le Talk est préparé en amont par quelques lectures qui ont pour particularité de ne pas traiter directement du sujet visé. En lisant, le poète dessine les frontières de son champ d’intervention, la limite d’un territoire qu’il n’investira qu’à l’occasion de la performance. Il explique à Hazel Smith et Roger Dean :

« […] quand Peter Cole m’a demandé de réfléchir à l’idée de « l’autre », j’ai commencé à penser à une multitude de choses. J’ai commencé à réfléchir à la façon dont l’idée est utilisée. Pas de façon systématique, mais tout en conduisant jusqu’à l’école ou en faisant quelque chose d’autre, comme faire le café le matin. Et j’ai emprunté des livres à la bibliothèque pour lire, mais pas sur le sujet de l’ « autre ». J’ai été frappé par l’envie de regarder les voyages de Marco Polo. Je l’ai fait mais il s’est avéré que c’était une mauvaise traduction et j’ai pensé que les voyages de Mandeville me seraient encore plus utiles parce qu’ils étaient plus fantasques. J’ai donc pris plusieurs volumes et j’ai feuilleté Mandeville le soir avant de m’endormir. J’ai également parcouru une vieille histoire de l’ethnologie sur laquelle j’avais envie de jeter à nouveau un coup d’œil et j’ai relu une partie de Tristes Tropiques de Lévi-Strauss, mais je n’ai trouvé aucun de ces ouvrages spécialement importants. J’étais simplement en train de préparer mon esprit et ce n’était pas ce dont j’avais besoin, je n’allais pas nécessairement utilisé ce matériau. Je pensais que ça pouvait avoir quelques rapports périphériques avec ce que je me préparais à faire ».

Le 24 janvier dernier, David Antin a réalisé un Talk Poem aux Beaux-Arts de Paris. A cette occasion, il a fait état de l’horreur que lui avait inspiré l’assassinat de son cousin quelques semaines plus tôt tout en jouant malicieusement avec certains clichés français concernant l’Amérique consumériste. Trois jours après le Talk, nous avons retrouvé le poète au Café de la Mairie. Nous nous étions équipés d’un magnétophone analogique. Et nous avons décidé d’enregistrer 45 minutes de bande : en improvisant !

Nicolas Exertier et Lynda Aït Amer Meziane :

Pouvez vous résumer en quelques mots le « Talk Poem » que vous avez réalisé mercredi 24 janvier 2007 aux Beaux arts de Paris ?

Vous savez quand je m’apprête à faire une « Talk Piece » je ne sais jamais vraiment de quoi je vais parler.

Quand je suis arrivé, j’avais seulement en tête un évènement terrible : l’assassinat de mon cousin au cours de la nuit du 30 décembre dernier. Je ne m’étais pas encore débarrassé du sentiment d’horreur que cela avait provoqué en moi. Ce qui me choquait, c’était le caractère arbitraire de l’évènement. Je voulais commencer à comprendre ce qui s’était passé tout en mettant l’accent sur mon incapacité à formuler l’horreur que ce drame m’avait inspiré.

En fait, j’ai toujours voulu me confronter à « l’incompréhensible ». C’est sans doute ce qui donne aux Talk Pieces leur mordant. La question sous-jacente était : « Comment s’imaginer ce qui est profondément inimaginable ? » Je voulais éviter les réponses faciles. C’est ce qui a donné forme à la pièce.

Vous êtes finalement en train d’improviser pour nous dans le cadre de cet entretien. Y a-t-il une différence entre ce que nous faisons ici ensemble et ce que vous avez fait mercredi à l’école des Beaux arts ?

Oui et non. Il y a peut-être une différence de degrés, mais ce n’est pas une « différence ontologique ». [en français dans l’entretien]. En fait, lorsque je vous parle de la Talk Piece de mercredi, je suis dans la logique de l’après-coup. J’essaie maintenant de me souvenir de mes propos de l’autre jour et je me rends compte que j’étais trop occupé à parler pour pouvoir mémoriser en même temps ce que j’étais en train de dire ! Nous sommes ici dans la redite. Il y a nécessairement beaucoup moins d’imprévu dans ce que je vous dis maintenant que dans ce que j’ai tenté de dire mercredi sur le même sujet et il est donc sans doute plus facile pour vous de comprendre ici ce que j’ai voulu faire là-bas parce que nous envisageons la chose avec un certain recul, sans théâtralité et d’une façon assez analytique. S’il y a une différence, elle est peut-être là. Le mot clé est l’imprévu.

En tant qu’interviewers, nous sommes également plus ou moins en train d’improviser. Est-ce à dire qu’à la limite, nous faisons partie de l’acte poétique ?

Oui, en un sens, on pourrait dire que vous faites vous aussi partie de l’acte poétique. Nous sommes ensemble. Nous partageons l’acte poétique ! Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. Il ne faut pas oublier qu’une part impressionnante de la poésie que l’on dit « écrite » était à l’origine de la poésie orale, développée sur un mode conversationnel. Au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de littérature orale dans les Cafés de Paris. Et puis, tout ce qu’a écrit Diderot a après tout été pensé sur le mode du badinage, de la conversation. Au cours des siècles, une sorte d’auto-suffisance a envahi la poésie. On cherche à nous faire croire que la poésie devrait être différente des conversations que nous avons dans la rue ou dans les cafés. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Au fond, sur ce point, je suis peut-être assez proche de Jack Kerouac.

Il semble que vous ayez choisi d’éditer un nombre restreint de Talk Pieces ? Y a-t-il une raison à cela ?

Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire par un « petit nombre ». J’ai quand même fait paraître cinq livres de Talk Pieces ! J’aurais pu en faire beaucoup plus, bien sûr, mais ceux que j’avais envie de publier sont ceux que j’ai publiés. Si je fais le compte, il y a quand même 5 recueils : TALKING AT THE BOUNDARIES, TUNING, WHAT IT MEANS TO BE AVANT-GARDE, I NEVER KNEW WHAT TIME IT WAS, JOHN CAGE UNCAGED IS STILL CAGEY. Je dois dire que ça me coûte une certaine quantité d’énergie de produire un livre car les livres que j’écris ne sont pas une simple collection de textes improvisés. Ce sont des structures construites à partir des Talk Pieces. Il y a donc un travail d’adaptation, plus ou moins important. Cela prend donc du temps. Certes, j’ai réalisé beaucoup plus de Talk Pieces que je n’en ai publiés. Depuis 1971, j’en ai fait plus de 200. Deux Cents ! [en français dans l’entretien]. Il y a des Talk Pieces qui sont parfaitement publiables mais dont la publication ne me paraît pas pour l’instant nécessaire. Ce qui ne signifie pas que je ne les publierai jamais.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire par un « petit nombre ». J’ai quand même fait paraître cinq livres de Talk Pieces ! J’aurais pu en faire beaucoup plus, bien sûr, mais ceux que j’avais envie de publier sont ceux que j’ai publiés. Si je fais le compte, il y a quand même 5 recueils : TALKING AT THE BOUNDARIES, TUNING, WHAT IT MEANS TO BE AVANT-GARDE, I NEVER KNEW WHAT TIME IT WAS, JOHN CAGE UNCAGED IS STILL CAGEY. Je dois dire que ça me coûte une certaine quantité d’énergie de produire un livre car les livres que j’écris ne sont pas une simple collection de textes improvisés. Ce sont des structures construites à partir des Talk Pieces. Il y a donc un travail d’adaptation, plus ou moins important. Cela prend donc du temps. Certes, j’ai réalisé beaucoup plus de Talk Pieces que je n’en ai publiés. Depuis 1971, j’en ai fait plus de 200. Deux Cents ! [en français dans l’entretien]. Il y a des Talk Pieces qui sont parfaitement publiables mais dont la publication ne me paraît pas pour l’instant nécessaire. Ce qui ne signifie pas que je ne les publierai jamais.  Votre travail passe par trois phases d’adaptation successives. Un réglage (le fameux « tuning ») sur l’audience pendant le talk. Une adaptation à la bande, puis au livre. Comment toutes ses strates fonctionnent-elles ensemble ?

Votre travail passe par trois phases d’adaptation successives. Un réglage (le fameux « tuning ») sur l’audience pendant le talk. Une adaptation à la bande, puis au livre. Comment toutes ses strates fonctionnent-elles ensemble ?Elles représentent trois perspectives différentes sur la même réalité. En règle générale, j’enregistre tous les « Talk Poems » pour garder une trace de ce que j’ai dit. Pendant la performance, comme je vous le disais il y a un instant, je suis en général trop occupé à dire les choses pour pouvoir les mémoriser. Je ne dispose d’aucun autre moyen que le magnétophone pour pouvoir me souvenir précisément de ce que j’ai dit. Mais il faut garder à l’esprit qu’un enregistrement n’est jamais qu’un artifice puisqu’il rapporte à la surface un certain nombre de choses que personne dans l’audience n’a entendu. Si vous toussez ou hésitez pendant la performance, personne ne l’entend mais la machine, par contre, va l’entendre. La machine absorbe tout ce qui passe à sa portée. Elle n’est pas sélective contrairement à l’oreille humaine qui est hautement sélective. Nous n’entendons que ce qui nous intéresse ! L’expérience directe de la performance est par conséquent très différente de celle que procure l’enregistrement. Il s’ensuit que faire du texte une retranscription littérale de la bande n’aurait pas de sens. Au fil des années, je me suis habitué à l’enregistrement, je peux donc atténuer les problématiques liées à la mécanique du système de filtrage.

Vous vous chargez vous-même de la retranscription des « Talk Poems » ?

Je m’en suis chargé pendant longtemps. Je me suis longtemps efforcé de les taper consciencieusement mais je préfère désormais que quelqu’un d’autre s’en charge car je n’aime pas entendre le son de ma voix encore et encore. Un assistant me prépare une retranscription brute, que j’appelle parfois une « retranscription d’équipe ». Ensuite, je dispose de la bande et de sa transcription et je commence à travailler. Je rentre la retranscription dans l’ordinateur et j’ajuste graduellement le Talk aux nécessités de la page écrite. Je fais des allers-retours entre la retranscription et les enregistrements pour donner corps au texte. Je me fixe une double obligation : j’essaie de conserver une loyauté optimale envers le matériau initial, (c’est-à-dire envers les choses que j’ai essayé de dire durant les 45 minutes ou l’heure qu’a duré la performance) et envers l’audience qui a rendu possible la réalisation de la pièce. Entre ces deux loyautés, je dois donc négocier une voie pour que le texte émerge.

La question du livre est encore un autre problème. Chacun de mes livres est articulé autour d’un thème spécifique, fréquemment de nature philosophique. Tuning, par exemple, tourne autour de la notion de « compréhension ». Talking at the boundaries s’intéresse aux limites de la « traduction ». Les livres parce qu’ils se développent sur un format plus conséquent m’offrent l’opportunité d’un engagement à plus large échelle.

Y a-t-il une archive consultable de tous vos enregistrements ?

Pas encore car je travaille toujours à partir de ces archives. Mais l’Institut de Recherche du Getty envisage de les acquérir. Ils les rendront accessibles par la suite. L’université de Pennsylvanie a toutefois déjà mis en ligne quelques Talks Poems que j’ai réalisés au sein de ses locaux dans le cadre d’un séminaire. Donc, il y a déjà quelques Talks Pieces qui sont disponibles pour l’écoute.

Vous développez votre œuvre poétique en parlant. Un peu comme Ian Wilson (l’artiste conceptuel) qui donne corps à son œuvre de plasticien en discutant. Y a-t-il un lien entre votre œuvre et l’art conceptuel ?

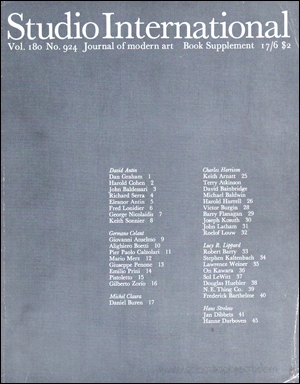

Il en existe un même si ce n’est pas un lien direct. Dans les années 60 et 70, j’étais critique d’art (j’ai commencé la critique d’art en 1963) et j’étais par conséquent très au fait des développements de l’art conceptuel. D’ailleurs, lorsque Lucy Lippard et Seth Siegelaub ont monté un numéro de Studio International dédié à l’art conceptuel, j’ai collaboré avec eux en tant qu’éditeur de la section consacrée à la Côte Ouest. J’étais donc en contact avec les artistes conceptuels d’autant plus qu’Eleanor (Antin), mon épouse, développait un travail conceptuel et féministe. J’étais également très proche de John Baldessari. Nous enseignions tous les deux à l’université de San Diego en Californie. Nous faisions nos cours dans des salles voisines et nous avions l’habitude de faire nos pauses cigarettes ensemble. En un sens, nous avions une sensibilité similaire. John a une vraie sensibilité littéraire. Il lit beaucoup : de la poésie, de la philosophie, mais il ne vous le fait pas vraiment savoir avant que vous ne le connaissiez bien. C’est un peu comme un secret. J’étais donc proche des artistes conceptuels. Mais je les comprenais plus ou moins. Mon travail ne partait pas des mêmes prémices. Je ne me souciais pas vraiment d’une dématérialisation de l’œuvre d’art. Je voulais seulement faire une poésie de la pensée, de la réflexion au lieu de produire une poésie axée sur des questions de rhétorique. Je me suis rapidement rendu compte que le seul moyen d’arriver à mes fins était de passer par la parole ; la parole étant ce qui m’approchait le plus de la pensée et de la réflexion.

Nous aimerions que vous nous parliez de vos Skypoems, et particulièrement de celui que vous avez réalisé sur la plage de Santa Monica le 23 mai 1983. Combien en avez-vous réalisé ? Quelle en est l’origine ? Comment êtes-vous passé de la page blanche au paysage ?

J’ai réalisé deux Skypoems. Mais j’étais parti pour en faire un grand nombre ! J’en ai effectivement réalisé un sur Santa Monica qui était visible depuis une grande partie de l’ouest de Los Angeles. Et j’en ai fait un second à San Diego qui était également visible depuis une grande partie de la ville. A la base, je n’avais pas de bonnes raisons de faire ces œuvres. En fait, tout est parti d’un souvenir d’enfance. J’étais assis dans ma salle à manger et je me souvenais de l’époque où j’apprenais à lire. Je me souvenais de la jubilation que j’avais éprouvé, un jour où, assis sur la plage, j’étais parvenu pour la première fois à lire les lettres blanches cotonneuses que traçait un avion publicitaire. Les lettres épelaient « I JAY FOX FIND FURS » et je me demandais comment un renard pouvait être aussi fier de sa fourrure. « Moi Renard, j’ai une excellente fourrure ». Les mots naissaient et se désagrégeaient lentement et cela me faisait vive impression. Lorsque j’ai repensé à cette épisode de mon enfance, je me suis tout de suite dit que j’aimerais faire un poème comme ça ; un poème dont le sens changerait tandis que vous lisez un mot puis un autre et ainsi de suite et que le tout se résorbe graduellement dans l’atmosphère.

| Sky Poem, David Antin, 1987 SMarts Festival Post Card, Santa Monica, CA, KR, 1987 |

La seule chose, c’est que nous ne pouvions pas écrire d’obscénités. Les propriétaires de la compagnie d’avions cherchaient à ne pas se faire remarquer car ils avaient déjà enfreint les règles aériennes peu de temps auparavant. Je leur ai dit que l’obscénité ne m’intéressait pas pour le moment, que je leur envoyais le texte et que si nous nous entendions sur ce texte, c’était parfait. J’ai écrit un texte qui était ambigu. IF WE CAN GET TOGETHER DON’T LET THEM TAKE THEM APART. Le responsable m’a appelé pour me dire : « je ne comprends rien mais « tout va bien ». [en français dans l’entretien]. Nous étions prêts. Je leur ai donné la date en précisant que la seule chose qu’ils devaient faire était de me mettre en contact radio avec eux de façon à ce que je puisse avoir un contrôle sur l’écriture des phrases. Je voulais garder un contrôle sur le flux d’écriture de façon à ce que les phrases n’arrivent pas trop vite les unes après les autres. Je voulais que chaque ligne disparaisse – du moins disparaisse presque totalement – avant que la ligne suivante ne soit écrite. Ils m’ont donné un transmetteur radio et tandis qu’ils pilotaient, je donnais le signal : « Attention…pas encore…pas encore : Maintenant ! ». Les avions faisaient un tour, revenaient et inscrivaient la ligne suivante, bientôt en proie, elle aussi, à la disparition. C’était un peu comme l’imagerie du Chat du Cheshire dans Alice aux Pays des Merveilles ; le chat disparaissant et ne laissant derrière lui que sa queue ou sa tête.

La seule chose, c’est que nous ne pouvions pas écrire d’obscénités. Les propriétaires de la compagnie d’avions cherchaient à ne pas se faire remarquer car ils avaient déjà enfreint les règles aériennes peu de temps auparavant. Je leur ai dit que l’obscénité ne m’intéressait pas pour le moment, que je leur envoyais le texte et que si nous nous entendions sur ce texte, c’était parfait. J’ai écrit un texte qui était ambigu. IF WE CAN GET TOGETHER DON’T LET THEM TAKE THEM APART. Le responsable m’a appelé pour me dire : « je ne comprends rien mais « tout va bien ». [en français dans l’entretien]. Nous étions prêts. Je leur ai donné la date en précisant que la seule chose qu’ils devaient faire était de me mettre en contact radio avec eux de façon à ce que je puisse avoir un contrôle sur l’écriture des phrases. Je voulais garder un contrôle sur le flux d’écriture de façon à ce que les phrases n’arrivent pas trop vite les unes après les autres. Je voulais que chaque ligne disparaisse – du moins disparaisse presque totalement – avant que la ligne suivante ne soit écrite. Ils m’ont donné un transmetteur radio et tandis qu’ils pilotaient, je donnais le signal : « Attention…pas encore…pas encore : Maintenant ! ». Les avions faisaient un tour, revenaient et inscrivaient la ligne suivante, bientôt en proie, elle aussi, à la disparition. C’était un peu comme l’imagerie du Chat du Cheshire dans Alice aux Pays des Merveilles ; le chat disparaissant et ne laissant derrière lui que sa queue ou sa tête.Pourquoi n’existe-t-il que deux Skypoems ?

Je pensais au départ que j’allais en faire une multitude mais je me suis vite rendu compte qu’il était beaucoup plus difficile de faire ça en d’autres lieux qu’à San Diego. J’avais l’intention d’en faire un à New York, par exemple. Mais le financement a échoué. De toute façon, la météo new-yorkaise est beaucoup trop imprévisible. Les Skypoems ne peuvent être réalisés que les jours où le ciel est parfaitement dégagé. Car pour les réaliser, nous n’utilisons pas du gaz mais de la vapeur d’eau. C’est un peu comme si l’on fabriquait des nuages. Si le ciel est déjà nuageux, la réalisation se trouve largement compromise. L’autre problème était inhérent au système de financement. J’avais un autre Skypoem en commande et ce qui est arrivé, c’est que mes dactylographes du ciel ont été engagés pour faire des choses beaucoup plus lucratives pour les Jeux Olympiques Coréens. Et ainsi vont les affaires : ils m’ont un peu oublié. Si j’étais comme Christo et si j’avais Jeanne-Claude avec moi, nous aurions réalisé 48 Skypoems, ou même 51 de chaque !

Pensez-vous qu’il est important pour l’interprétation de cette œuvre que vous ayez utilisé un médium d’ordinaire réservé à la publicité ?

C’était important pour moi ; mais seulement de façon secondaire, en un sens. Ce qui m’intéressait était surtout le caractère atmosphérique de mon intervention ; le caractère éphémère de l’écriture (presque aussi éphémère que la parole) ; le tout relançant le plaisir de la lecture et de la mémoire. Les thèmes avec lesquelles je travaille traitent souvent du souvenir et de la pensée. Il s’agissait donc en priorité dans ce projet de conceptualiser et de visualiser un matériel de lecture qui disparaît. Mais j’ai bien vite réalisé que je ne pouvais pas ignorer que le médium auquel j’avais recours était utilisé en priorité à des fins commerciales et qu’en l’utilisant, j’envahissais l’espace commercial au risque d’y être absorbé.

On pourrait penser que cela équivaut à poursuivre, quoique par d’autres moyens, l’œuvre de Blaise Cendrars puisque Cendrars a sans doute été le premier à utiliser des slogans publicitaires dans son œuvre poétique, spécialement dans Kodak.

C’est très juste. Je n’avais jamais pensé à ça. Et pourtant, Cendrars est une référence importante pour moi. Mais en fait, je pense que je n’avais rien en tête concernant la publicité quand j’ai fait cela. Il est sans doute inévitable de dériver à un moment ou à un autre vers les espaces commerciaux parce que tous les espaces disponibles sont désormais commerciaux et qu’on ne peut pas, semble-t-il, faire grand-chose contre cela. Il y a peut-être un piège qu’il faut savoir éviter. Tout est question de dosage. C’est comme avec la langue. La langue contient en puissance toute l’intelligence de la race humaine mais aussi toute sa bêtise. Toute l’astuce consiste à trouver notre chemin à travers ce réseau par tous les moyens sans se retrouver piégé tel un insecte dans une toile d’araignée. On est toujours soit « araignée » soit « mouche ». Face à la langue, la difficulté est de savoir comment être l’araignée et pas la mouche. Quand j’ai été interviewé à la télévision pour faire un peu de publicité autour de cet événement, ils m’ont posé des questions très amusantes. Ils m’ont demandé : “En quoi consiste le poème ? » Et j’ai répondu : « C’est une publicité qui ne vend rien ». Ils ont donc enchaîné en me demandant : « combien cela a-t-il coûté ? ». Et j’ai répondu : « eh bien, cela a coûté très peu pour une œuvre d’art mais très cher pour un poème ! »

Quand vous faîtes un Skypoem, il y a une inversion des rôles en matière d’improvisation. Dans la mesure où vous écrivez au préalable le texte, vous n’êtes plus vraiment dans l’improvisation si ce n’est à travers la supervision du flux des mots. Mais, le lecteur en revanche rentre dans le jeu de l’improvisation : chaque personne assistant par hasard à la performance s’improvise lecteur.

Quand vous faîtes un Skypoem, il y a une inversion des rôles en matière d’improvisation. Dans la mesure où vous écrivez au préalable le texte, vous n’êtes plus vraiment dans l’improvisation si ce n’est à travers la supervision du flux des mots. Mais, le lecteur en revanche rentre dans le jeu de l’improvisation : chaque personne assistant par hasard à la performance s’improvise lecteur.Oui. C’est très juste ! Je n’avais jamais pensé à ça de cette façon mais en réalité, en réalisant ces œuvres, je permettais effectivement aux lecteurs d’improviser eux-mêmes, en leur donnant à lire un texte au contenu incertain sollicitant l’interprétation. [en français dans le texte]. Les lecteurs ont ici une occasion d’improviser. On ne peut d’ailleurs jamais prévoir comment une telle entreprise va être reçue. Suite à un Skypoem, une femme est venue vers moi, m’a prise dans ses bras et m’a dit : “vous m’avez donné un espoir”. Je n’ai jamais su en quoi je lui avais donné espoir mais je lui ai répondu que j’en étais ravi.

(c) Lynda Aït Amer Meziane, Nicolas Exertier & Art Présence

Super initiative ce projet ! J'aime beaucoup cette idée de « Skypoem » et je vais essayer le suivre ... Tout cela m'inspire c'est bon signe !

ReplyDeleteBonne continuation.

Merci à vous. Vous pourrez trouver une video d'un skypoem de David Antin à http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Antin.php

ReplyDeletebien à vous,

ob

ok... Merci.

ReplyDelete